理解状況把握から「個別最適な学び」へ

~ 一人一人が最適に学べる授業づくり ~

千葉県佐倉市立染井野小学校

染井野小学校では、『夢をもち、進んで学ぶ、心豊かでたくましい児童の育成』を教育目標に、「まじめがいっぱい」「笑顔がいっぱい」「やる気がいっぱい」を掲げ、学校経営をしています。今回は、「指導の個別化」と「学習の個性化」を意識した授業づくりに、ラインズeライブラリを取り入れた実践をご紹介します。

| 学年 | 小学校、小6、 |

|---|---|

| 教科・単元 | 算数・数学、 |

| 利用画面 | 授業、授業・導入、授業・まとめ、 |

| 内容 | デジタルドリル、思考力育成、授業支援、自動個別課題、 |

学習内容を細分化しながら復習

算数

6年:

場合を順序よく整理して

いろいろな条件を考えて

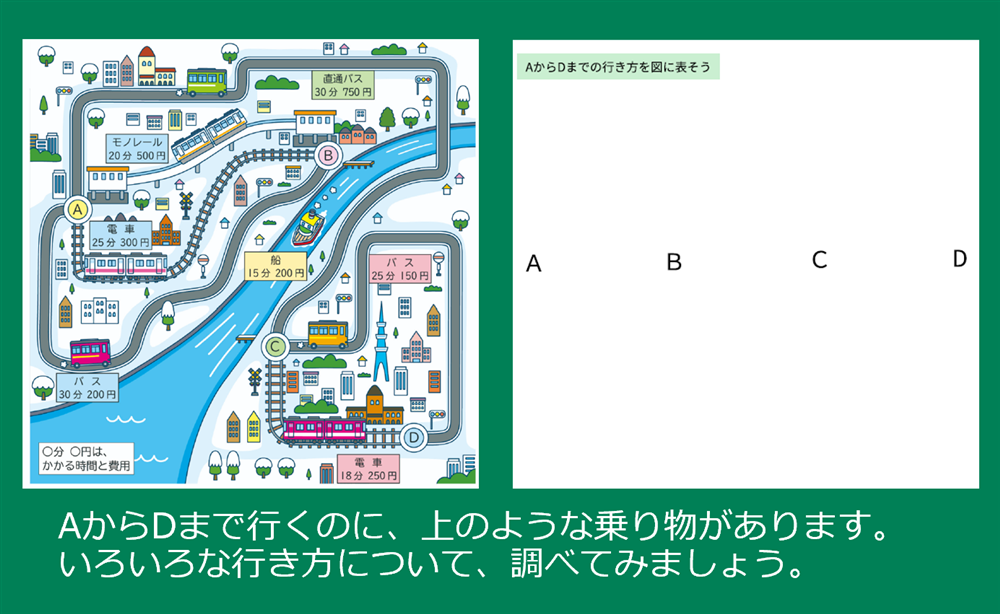

▲「組み合わせ方」と「並べ方」の内容を含んだ問題を一問解く

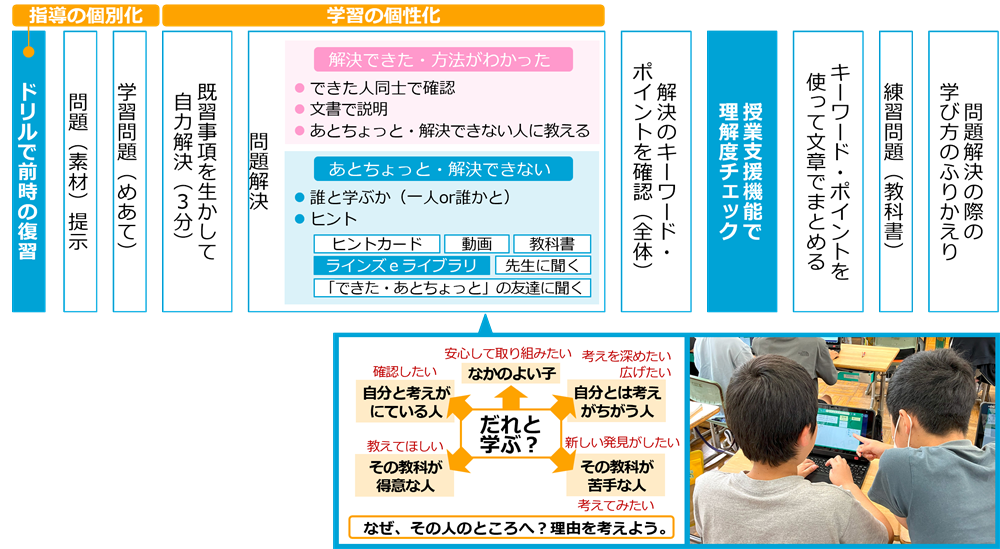

この日の授業は、前時に学習した内容を生かして、修学旅行で散策する目的地までの交通手段やルートを考える練習です。授業のはじめは、「組み合わせ方」と「並べ方」の二つの内容を含む問題を、授業支援機能を使って出題しました。児童は問題文をよく読み、真剣に問題に取り組んでいました。

理解度がリアルタイムに数値化! ~ 指導の個別化 ~

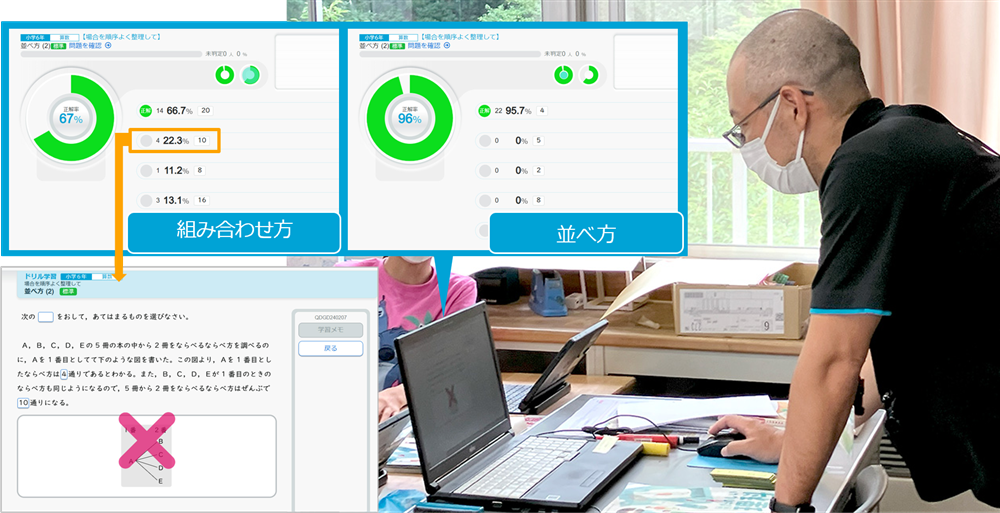

▲正答率(例)や誤答傾向を確認する

児童が問題を解いている間、竹内先生は理解度チェックモニタで取り組み状況を確認します。「授業支援機能は、児童がどの内容につまずいているかを把握するときに役立っています」と竹内先生。正答率と誤答傾向を確認し、指導すべき内容を取捨選択し、解説へとつなげていきます。

事前に児童のつまずきを補うことで、学習課題が提示されると、児童が自信をもって取り組む姿が見られました。

事前に児童のつまずきを補うことで、学習課題が提示されると、児童が自信をもって取り組む姿が見られました。

授業の流れ

前時の理解度把握・復習

問題を出題して、理解状況を把握し、つまずきを解説する。

学習課題の提示

全体でめあてと学習課題を確かめる。

自力解決・問題解決

協働学習ソフトで学習課題を配布し、個人・友達と取り組んだ後、発表する。

ふりかえり

ふりかえりシートに今日の学び方を記入する。

復習・定着

個に応じた課題で、各自が自分のペースで復習する。

シンキングツールを使った思考整理 ~ 学習の個性化 ~

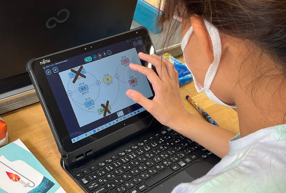

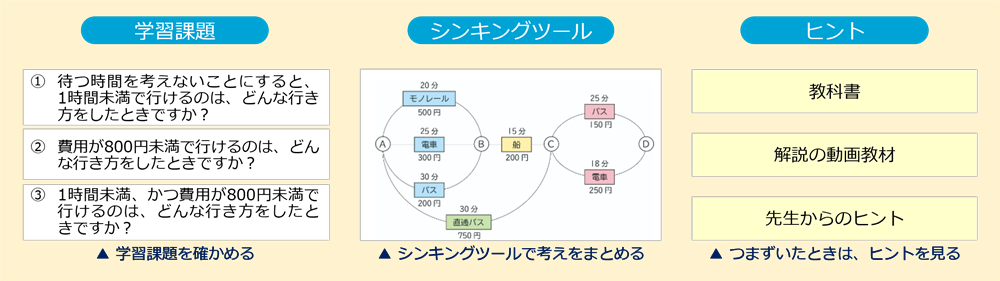

▲協働学習ソフトで提示された課題

問題解決の場面では、協働学習ソフトから三つの学習課題とヒントが提示されました。児童は、シンキングツールで、目的地までの交通手段やルートを書き出し、自力解決を目指します。

先生から「ここからは友達と考えましょう」と声がかかると、先に解けた児童同士は、互いに確かめ合い、あと少しでできそうな児童やつまずいている児童同士は教え合いが始まります。「だれと何を学ぶか」を意識してペアを組み、協働しながら問題解決することも学びを深めるポイントです。先生は、手の止まっている児童を見つけると、ここでも授業支援機能の結果を参考に、個別に声をかけて解説していました。

先生から「ここからは友達と考えましょう」と声がかかると、先に解けた児童同士は、互いに確かめ合い、あと少しでできそうな児童やつまずいている児童同士は教え合いが始まります。「だれと何を学ぶか」を意識してペアを組み、協働しながら問題解決することも学びを深めるポイントです。先生は、手の止まっている児童を見つけると、ここでも授業支援機能の結果を参考に、個別に声をかけて解説していました。

学びをふりかえり自己調整

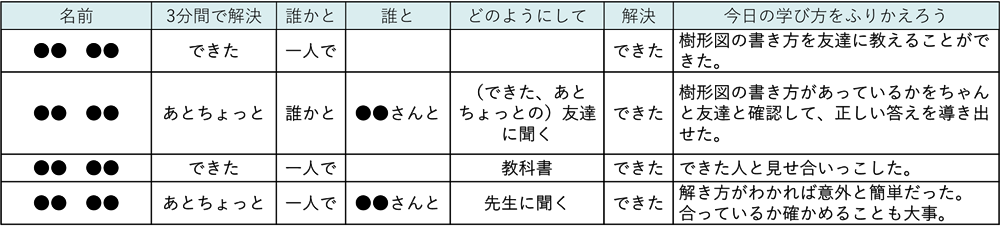

▲学び方のふりかえりをスプレッドシートに記入する

問題解決の最後は、学び方のふりかえりです。竹内先生は、自力解決の状況や友達とどのように学習したかを時系列に記入できる「ふりかえりシート」を小単元ごとに作成しています。このシートは、児童が、毎時間の学び方をふりかえり、自己調整しながら計画的に学習できるように工夫されています。授業で学んだことや友達同士で協力して取り組んだことをふりかえり、次の学びに生かしてほしいという竹内先生の温かい思いが込められています。

児童にも、このシートを使ったふりかえりが定着しており、本時の学びを短時間で的確にまとめていました。

児童にも、このシートを使ったふりかえりが定着しており、本時の学びを短時間で的確にまとめていました。

▲ふりかえりシートの項目と児童が記入したふりかえりの一部

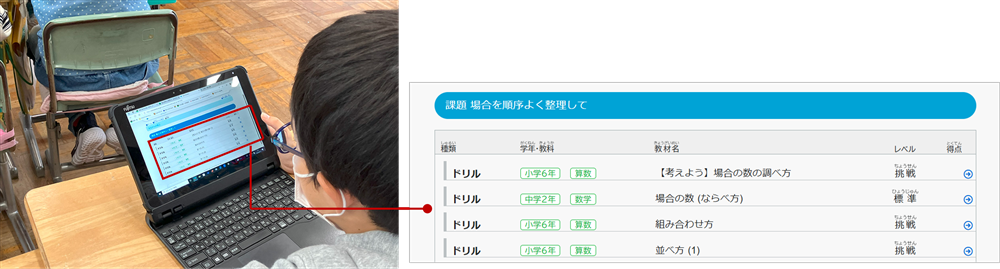

まとめは、個に応じた問題で習熟を図る

▲自動個別課題で出題されたドリル・解説

ふりかえりが終わった児童から、竹内先生が事前に出題した「自動個別課題」で本時の復習です。一人一人の学習結果に応じて、出題される教材の学年やレベルはさまざまです。児童は、上の学年の問題にチャレンジしたり、つまずいた問題を友達同士で教え合ったりしながら、最後まで熱心に取り組んでいました。

習得した知識を生かし「思考力育成問題」にチャレンジ

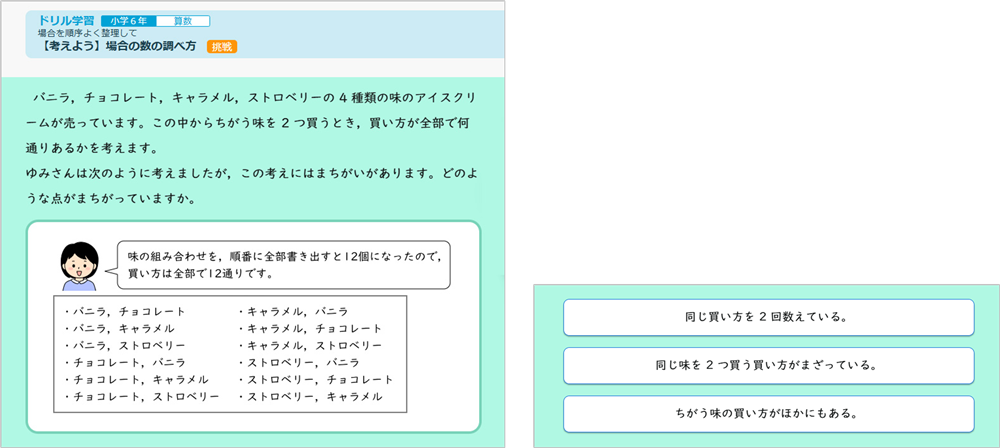

▲「場合の数の調べ方」で出題される思考力育成問題の問題と選択肢

学習進度の速い児童には、「思考力育成問題」が出題されています。これらは、本時の学習内容を日常生活に生かした問題となっており、児童は、これまで学習してきた「組み合わせ方」や「並べ方」を意識しながら、正答を導き出していました。

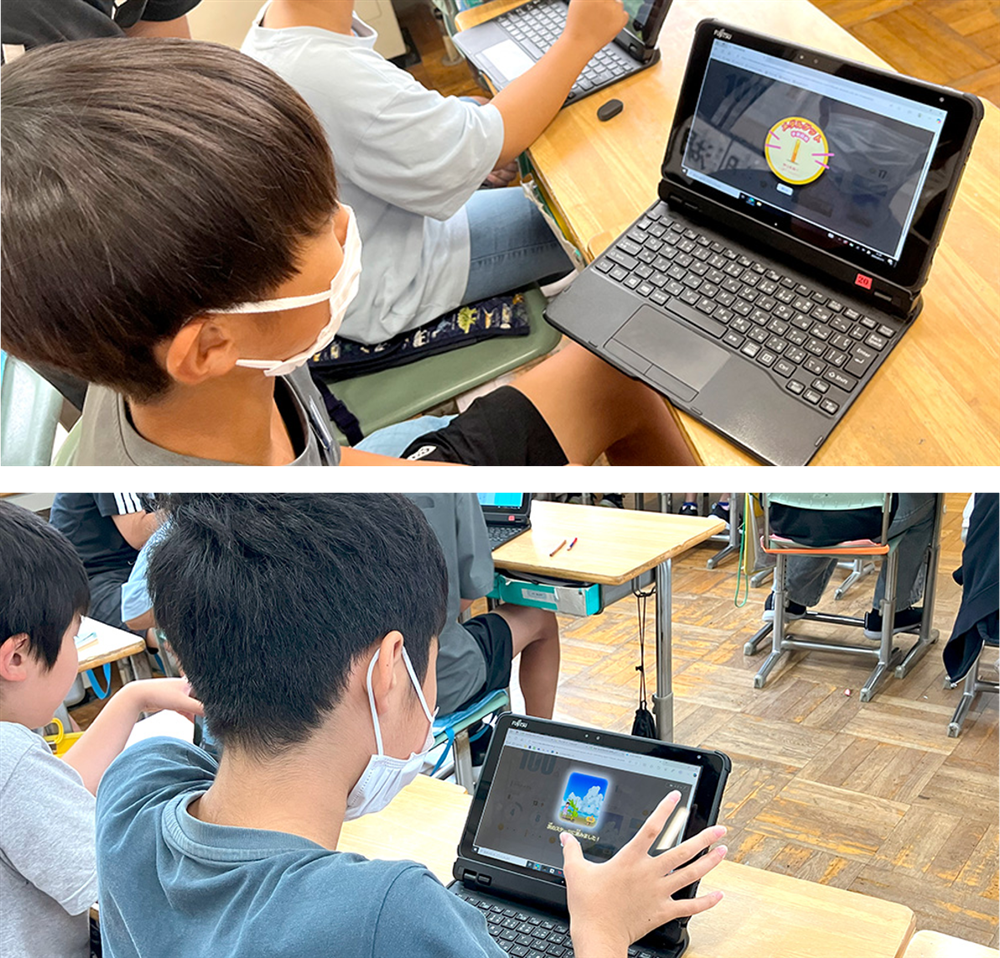

学習を通じて「できた」の実感が、次の意欲になる

ドリルを解き終えると、得点画面から学習結果を見て、頑張りをふりかえります。100点がたくさん取れた児童は、画面にメダルが表示され、とても うれしそうな表情をしています。また、メダルが一定数集まると植物のイラストが変化し、「あっ!イラストが変わった!」と、ガッツポーズをする姿も見られます。

さらに、友達同士でイラストの進み具合を見せ合う姿も見られ、ラインズeライブラリの学習を通じて、「できた」と感じる達成感が、次の学びへの意欲につながっていることが伺えました。

さらに、友達同士でイラストの進み具合を見せ合う姿も見られ、ラインズeライブラリの学習を通じて、「できた」と感じる達成感が、次の学びへの意欲につながっていることが伺えました。

ラインズeライブラリを取り入れた授業スタイル

竹内先生は、算数・社会を中心に、上記の授業スタイルを取り入れており、他のクラスの担任の先生へ展開しています。

インタビュー

教員一人一人が主役!学びを共有、そして授業が成長する

校長

小髙 俊彦 先生

小髙 俊彦 先生

本校では、多様な子どもたちの学びに、ICTを効果的に活用した「個別最適な学び」「協働的な学び」の一体的な充実を目指しています。その根幹をなす授業づくりに重きを置き、各職員が主役となり、授業改善のPDCAサイクルを回したり、自己研鑽(けんさん)で学んだことをグループウェアで共有したりしながら切磋琢磨(せっさたくま)しています。職員も変化を恐れず、さまざまなアイデアをもってきてくれるので、とても嬉しく思っています。

ラインズeライブラリは、既習事項の確認やまとめの場面で、学習状況に合った課題が提示されるところが良いと思います。また、個人の学習履歴が蓄積され、職員が児童の学習状況を詳細に確認できるため、本校の目指している「個に応じた指導」にも直結しています。今後も、職員一人一人が目指している授業に、どのようにラインズeライブラリを役立てられるかを研究していきたいと思います。

ラインズeライブラリは、既習事項の確認やまとめの場面で、学習状況に合った課題が提示されるところが良いと思います。また、個人の学習履歴が蓄積され、職員が児童の学習状況を詳細に確認できるため、本校の目指している「個に応じた指導」にも直結しています。今後も、職員一人一人が目指している授業に、どのようにラインズeライブラリを役立てられるかを研究していきたいと思います。

インタビュー

児童の理解状況が数値でわかり、授業づくりに最適

(左)研修主任 竹内 肇 先生、 (右)教務主任 鈴木 麻衣 先生

今回の授業では、児童の理解状況の把握と、理解が不十分な内容の復習をねらいとして、授業支援機能を活用しました。本時では、「並べ方」については概ね理解できていましたが、何通りあるかを求める「組み合わせ方」の問題には、つまずきがあることがわかりました。授業支援機能は、児童の理解状況を内容ごとに細分化して、数値で可視化できるため、指導すべき内容を焦点化できるところが良いと思います。児童も学習課題に取り組む際、復習した内容を意識して取り組むようになりました。(竹内先生)

従来の板書中心の授業では、発表する児童が限られていたため、理解が不十分な児童の様子を把握するのが難しい状況でした。授業支援機能を活用するようになってから、学習内容が複雑で、つまずいている箇所を把握しづらい単元でとても役立っています。また、紙ドリルでは手が止まってしまう児童も、ラインズeライブラリでは、意欲的に取り組んでいます。全難易度の問題を解くことがステータスになる児童もおり、隙間時間を使って、積極的に取り組む姿が多く見られます。(鈴木先生)

従来の板書中心の授業では、発表する児童が限られていたため、理解が不十分な児童の様子を把握するのが難しい状況でした。授業支援機能を活用するようになってから、学習内容が複雑で、つまずいている箇所を把握しづらい単元でとても役立っています。また、紙ドリルでは手が止まってしまう児童も、ラインズeライブラリでは、意欲的に取り組んでいます。全難易度の問題を解くことがステータスになる児童もおり、隙間時間を使って、積極的に取り組む姿が多く見られます。(鈴木先生)