自ら選択し、学びに向かう楽しさを

~自由進度学習におけるラインズeライブラリの役割~

兵庫県丹波市立 竹山小学校

「失敗OK」を合言葉に、児童主体で誰もが楽しいと思う学校づくりを目指すという竹山小学校の、「児童に委ねる」自由進度学習の実践をご紹介します。

| 学年 | 小3、 |

|---|---|

| 教科・単元 | 算数・数学、 |

| 利用画面 | 授業、授業・展開、 |

| 内容 | デジタルドリル、確認テスト、自動個別課題、 |

自分にとって必要なことを考える、自分学習(自由進度学習)

算数

5年:割合 ~割合を使って問題を解こう~

<めあて> どうしたらできるのか考えて、自分学習を進めよう

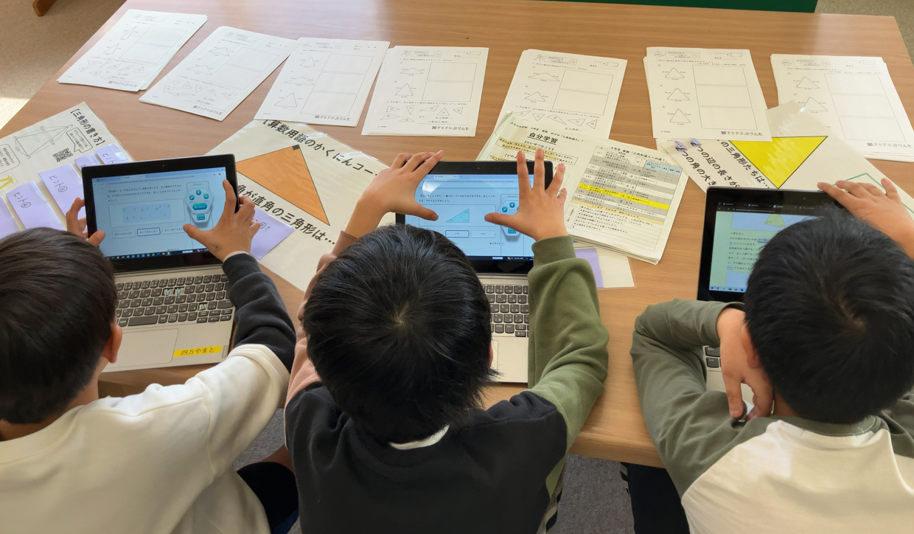

▲三角形のヒント(教具)を使いたい児童は、図書室で学ぶ。

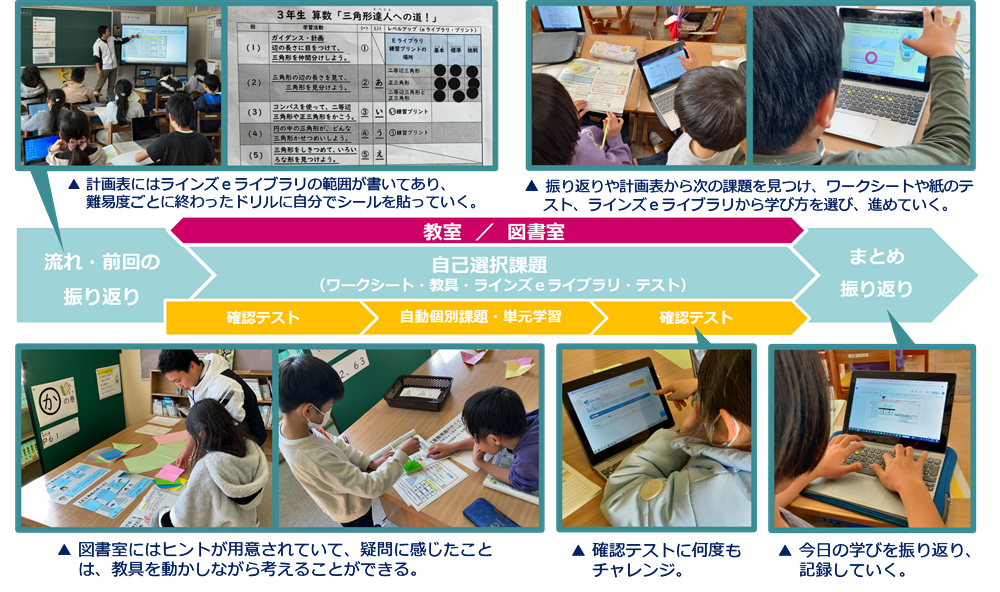

今日は「三角形達人への道!」10時間のうち9時間目、「たしかめをしよう」の日です。

「今日のたしかめでは何をする?なぜここで?考えながら動こう」という先生の声掛けとともに、児童は計画表を見ながら動き出します。

「今日のたしかめでは何をする?なぜここで?考えながら動こう」という先生の声掛けとともに、児童は計画表を見ながら動き出します。

振り返りシートで、学びの軌跡を視覚化

ラインズeライブラリでは、自分でドリルを選んだり、先生が授業前に出題した「確認テスト」「自動個別課題」に取り組んだりします。「確認テスト」を解いた後は、間違えた問題に何度もチャレンジします。「自動個別課題」は、これまでの学習履歴をもとにしているので、自分の「得意」「苦手」を知り、次に取り組む課題を決める材料の一つになります。児童は難しかった問題、よく考えた問題を記録して振り返りに生かし、各自の次の目標設定や、解決方法の発見につなげています。

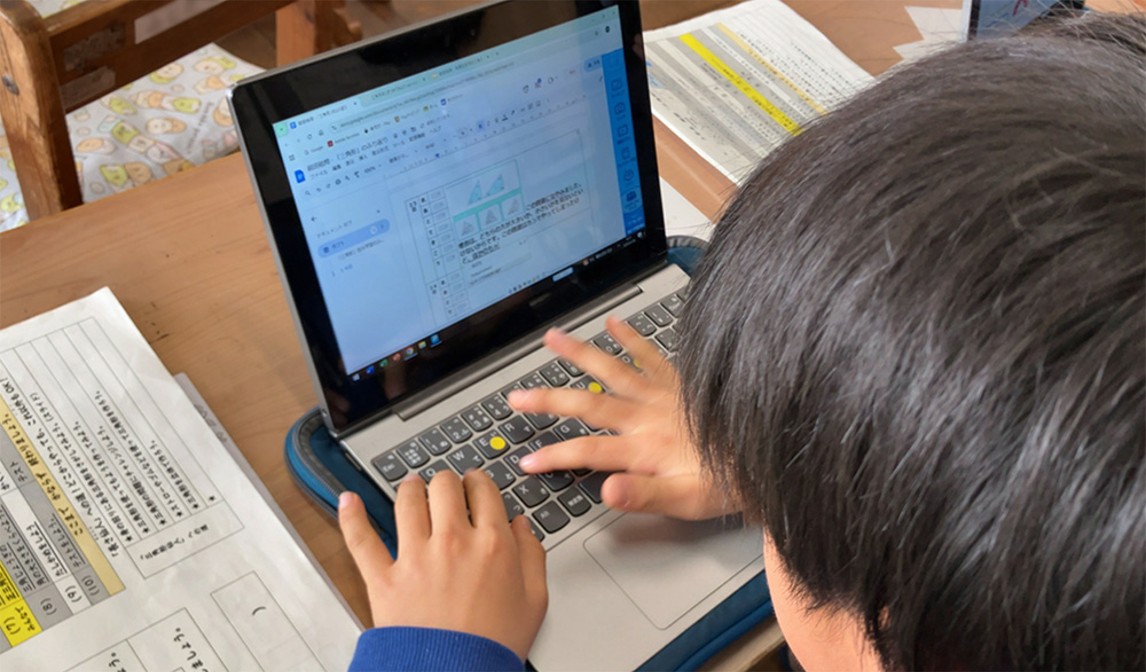

▲ドリル問題をスクリーンショットし、振り返りシートに貼り付けて自己分析を書き込む。

インタビュー

視覚化で、児童、教員ともに分かりやすく

丹波市教育委員会

学習データ活用教育研究室 研究員

徳義 理人 先生

学習データ活用教育研究室 研究員

徳義 理人 先生

授業の最後に記入する振り返りシートは、問題のスクリーンショットやワークシートの写真を使うようになってから、「この問題がこういう理由で難しかった」「ここで間違ったけどこうしたらできるようになった」と、以前に比べより具体的に書けるようになりました。視覚に残るものがあることで振り返りやすくなったようです。

ラインズeライブラリは、確認テストの結果が「○△✕」で視覚化されて分かりやすく、また、教員にとっても、児童の頑張りが学習回数や時間などで数値化され、褒めるきっかけや、支援が必要な児童の発見になります。

ラインズeライブラリは、確認テストの結果が「○△✕」で視覚化されて分かりやすく、また、教員にとっても、児童の頑張りが学習回数や時間などで数値化され、褒めるきっかけや、支援が必要な児童の発見になります。

「自由進度学習」授業の流れ

ラインズeライブラリ活用の

ラインズeライブラリ活用の

ねらい

- 難易度別に多くの問題があり、自動採点できるので、どんどん進みたい児童の学びを止めない。

- 先生は、支援を必要とする児童に関わる時間がとれる。

- 確認テストの結果が「○△✕」で表示され、児童が自分の課題を見つけやすい。

- 学習履歴から、自主学習を頑張る児童を発見でき、その情報を先生間で共有できる。

単元の確認テスト結果を「〇△✕」で表示。

インタビュー

児童に委ね、寄り添える教員に

校長

足立 和宏 先生

足立 和宏 先生

児童に委ねて、児童が自ら選択し学ぶ自由進度学習において、教員の役割は、教えることよりも寄り添うことといえます。また、児童が安心して学びに向かえる場作りも大切です。

中にはゆっくり考える児童もいます。一斉指導では時間内に終えることが優先されがちですが、自由進度学習では、時間をかけてでも自分で考え理解し、学びに向かう楽しさを得られます。目標の時間に収まらなければ「次、どうすれば良い?」を児童と教員で一緒に考えます。「失敗OK」なのです。

ラインズeライブラリは、自動採点や確認テスト後のガイドなど、児童に委ねることを意識した作りになっていて、このような授業形態に、とても合っています。

中にはゆっくり考える児童もいます。一斉指導では時間内に終えることが優先されがちですが、自由進度学習では、時間をかけてでも自分で考え理解し、学びに向かう楽しさを得られます。目標の時間に収まらなければ「次、どうすれば良い?」を児童と教員で一緒に考えます。「失敗OK」なのです。

ラインズeライブラリは、自動採点や確認テスト後のガイドなど、児童に委ねることを意識した作りになっていて、このような授業形態に、とても合っています。

本記事の情報は取材時(2024年度)のものです。