理解・解決を自分のペースで

~ 自由進度学習におけるラインズeライブラリの役割 ~

兵庫県丹波市立青垣中学校

生徒が自走していくための授業づくりの一環で、自由進度学習を取り入れているという青垣中学校。2年数学「確率」の、2時間目と3時間目の授業の様子をご紹介します。

| 学年 | 中学校、中2、 |

|---|---|

| 教科・単元 | 算数・数学、 |

| 利用画面 | 授業、授業・展開、授業・まとめ、 |

| 内容 | デジタルドリル、自由学習、授業支援、 |

数学 確率ー2時間目ー 樹形図を使った求め方

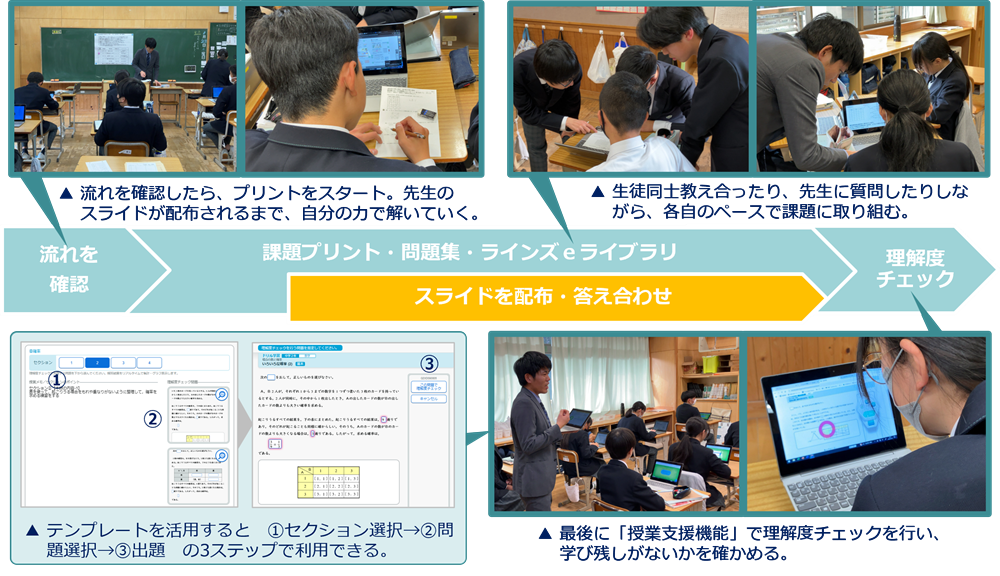

「学び方を学ぶ」という目標と、学習の進め方を全員で共有した後、生徒はデジタル教科書やラインズeライブラリの解説教材などを読み、個人で考えたり、友達と教え合ったりし、課題プリントを進めていきます。

先生は生徒の進捗を確認しながら、自作の解説スライドをタブレットに配布します。生徒はスライドを読んで答え合わせをし、押さえるべきポイントを確認します。

先生は生徒の進捗を確認しながら、自作の解説スライドをタブレットに配布します。生徒はスライドを読んで答え合わせをし、押さえるべきポイントを確認します。

▲ペアでプリントに取り組む。

数学 確率ー3時間目ー 表を使った求め方

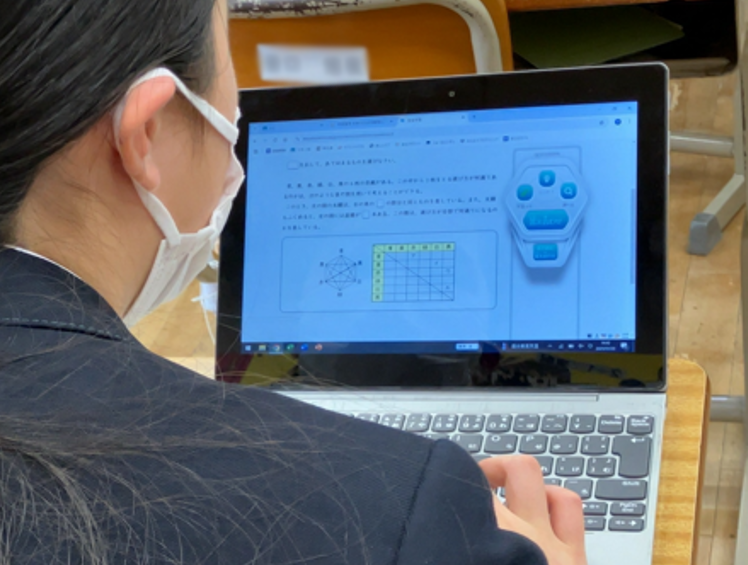

答え合わせを終えた生徒は、ラインズeライブラリのドリルや問題集を開き、次の課題へと進みます。ラインズeライブラリでは、課題プリントとは異なる問題にも触れられ、生徒は一層集中して取り組みます。

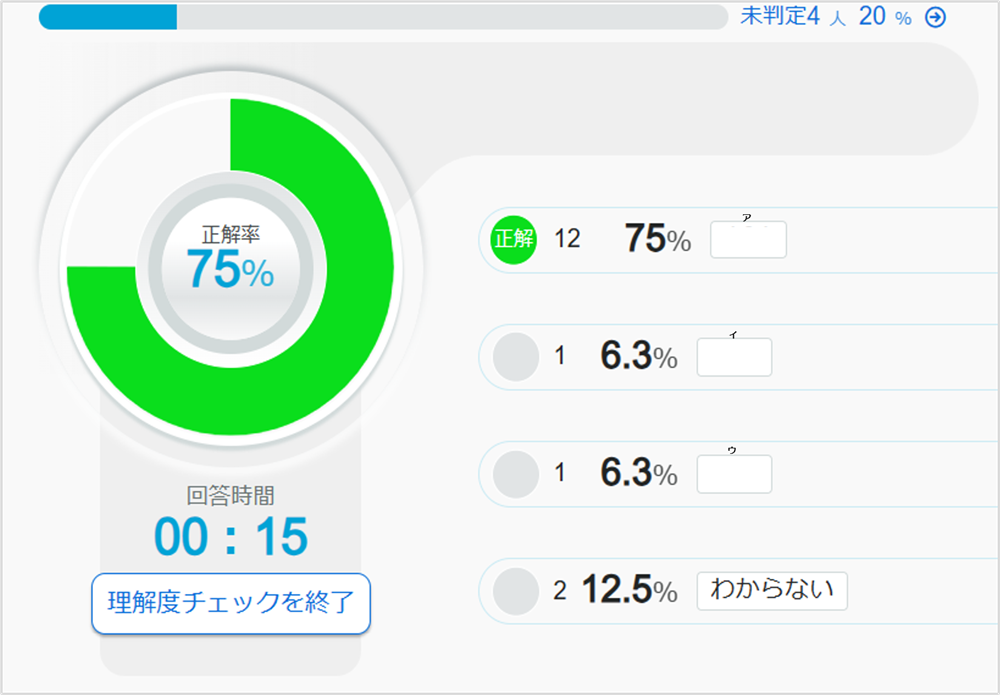

授業の終わりには「授業支援機能」で先生から問題を出題。「100%を目指そう!」の声掛けとともに、理解度チェックを行います。正答率が100%になると、生徒から拍手が起こり、緊張感のあった教室の雰囲気が一気に明るくなりました。

授業の終わりには「授業支援機能」で先生から問題を出題。「100%を目指そう!」の声掛けとともに、理解度チェックを行います。正答率が100%になると、生徒から拍手が起こり、緊張感のあった教室の雰囲気が一気に明るくなりました。

▲多くの問題に触れることで、プリントで得た理解を、さらに深める。

ラインズeライブラリ活用のねらい

ラインズeライブラリ活用のねらい

- 問題数が多く、生徒により異なる学習ペースに対応できる。

- 教科書とは異なる記述や問題に触れる機会になる。

- 誤答選択肢は、生徒が引っ掛かりそうなところが入っていて、問題を通して課題の理解が深まる。

- 「授業支援機能」で理解度を測る問題を出題し、本時の内容を理解できているか確かめる。

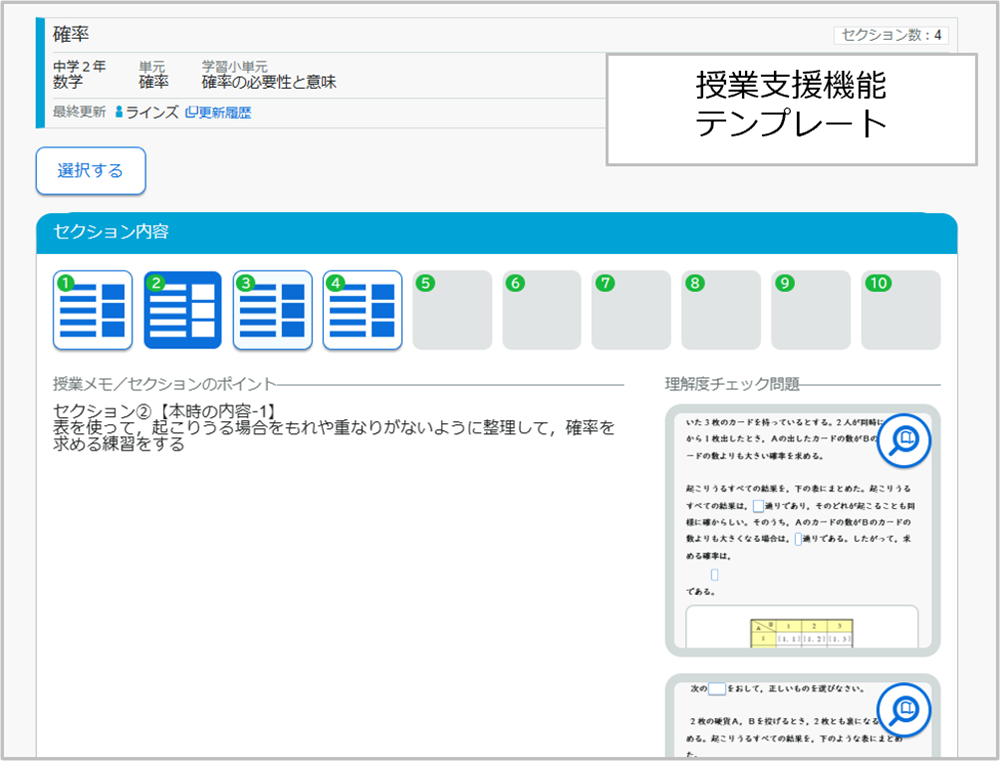

- 理解度を測る問題は「授業支援機能」のテンプレートを活用し、教材準備時間を短縮する。

▲正答率が一目で分かる「授業支援機能」。

▲「導入」「本時の内容」「まとめ」ごとにおすすめの問題が整理されている。

「自由進度学習」授業の流れ

生徒の声

生徒の声

「ラインズeライブラリを使ってみて」

- 課題プリントを解き終わった後に、自分のペースで問題を選べて、自分に足りないところを練習できる。

- 挑戦の問題をやってみて、難しければ難易度を変えられるのが、自分に合っている。

- 自分でどこまでできるか、分かるようになった。

インタビュー

学び残しなく、理解を確かなものに

丹波市教育委員会

学習データ活用教育研究室 研究員

桂木 飛雄馬 先生

学習データ活用教育研究室 研究員

桂木 飛雄馬 先生

自由進度学習では、生徒が自分で理解しようとし、解決することから意欲が増します。また、手が止まっている生徒にも「自分で気づくまで、もう少し考えさせてあげよう」という時間の余裕が生まれます。一方で、生徒に委ねる部分が大きいので、学び残しがないよう自作のスライドを使って、解説やポイントをしっかりと伝えます。

さらにラインズeライブラリの「授業支援機能」で、理解度を数値で把握できます。生徒の解答が集められた結果、理解度が低ければ「次の時間にここを押さえよう」と、教員側のやることが明確になります。単元のポイントとなる問題がテンプレートになっていて、自作せずとも理解度を測る問題を利用できることは、とても助かります。

授業での活用のほかに、朝学習で活用したり、長期休業中の自主学習として取り入れたりしています。生徒には、自分の苦手なところを知り、学習内容を選べる「判断する力」を、ラインズeライブラリを通して身に付けてほしいと思います。

さらにラインズeライブラリの「授業支援機能」で、理解度を数値で把握できます。生徒の解答が集められた結果、理解度が低ければ「次の時間にここを押さえよう」と、教員側のやることが明確になります。単元のポイントとなる問題がテンプレートになっていて、自作せずとも理解度を測る問題を利用できることは、とても助かります。

授業での活用のほかに、朝学習で活用したり、長期休業中の自主学習として取り入れたりしています。生徒には、自分の苦手なところを知り、学習内容を選べる「判断する力」を、ラインズeライブラリを通して身に付けてほしいと思います。

本記事の情報は取材時(2024年度)のものです。